藤江・松江

【まめ知識04】藤江村の集落

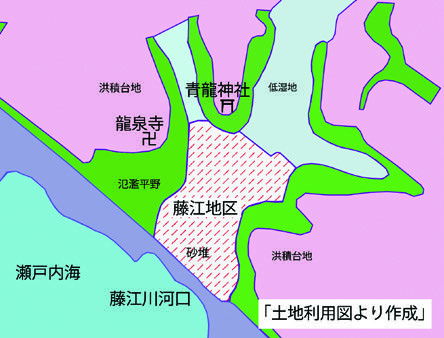

藤江地区は藤江川を挟み東西に形成した集落です。藤江の地名伝承の一つに「淵江」という由来もありますが、藤江川沿いにはかつて大きな入江が形成されていたと考えられます。しかし、藤江村の河口付近は永年の土砂の堆積により次第に低湿地化し、更に昭和時代の河川改修により護岸も整備され、自然災害のリスクは低減しています。藤江川の右岸は龍泉寺や青龍神社の門前を核として比較的規模のある民家が集積しています。このエリアの民家は海岸と藤江川で形成された低湿地帯であったため、各民家は排水対策として竜山石の石垣で掘割を巡らし、海岸沿いの水はけを改善している点を特徴としています。一方、藤江川左岸河口付近の集落は海に向かって短冊状に家並みが集積し、縦筋の道に開口する民家が形成されています。短冊状にまとまった集落の形状は、東岸の集落が漁村の機能を持った集落であったことを示しています。